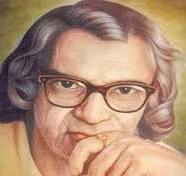

सुमित्रानंदन पंत जन्म-20-05-1900 - जयंती- 20-05-2025

सुमित्रानंदन पंत जन्म-20-05-1900 - जयंती- 20-05-2025

छायावादी चतुष्टय कवियों मे सुमित्रानंदन पंत जी का रचना-काल सर्वाधिक विस्तृत था। “पंत नये तरह से विशेषण का प्रयोग करते थे। और नये नये शब्दों की रचना करते थे। जैसे तुतला भय, गंध गुंजित, नील झंकार , मूर्छित आतव आदि, यानि वह अपने शब्दों से प्रकृति का मानवीकरण कर देते थे। तो देखना पड़ता है कि वह क्या प्रतीक देना चाहते हैं, बिंब क्या बन रहा है।” हिंदी साहित्य में छायावाद के चार प्रमुख स्तंभों में से एक है। इस युग के जयशंकर प्रसाद , महादेवी वर्मा, सुर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रानंदन पंत जी के साथ साथ रामकुमार वर्मा जी का युग कहा जाता है। इस युग को नाम देने वाले पंड़ित मुकुटधर पांडेय रहे। छायावादी कवि का काव्य-प्रेम उनकी छोटी उम्र सात वर्ष की आयु से ही, जब वे चौथी कक्षा के छात्र थे से देखने को मिला फिर 1915-16 से जो उनका लेखन प्रारंभ हुआ तो अविरल चलता रहा जो फिर उनकी मृत्यु(28 दिसंबर,1977) तक लिखते रहे। उनकी यात्रा लगभग छह दशको तक चलती रही। 1918 के आसपास तक वे हिंदी के नवीन धारा के प्रवर्तक कवि के रूप मे स्थापित होने लगे। इनकी कविताएँ वाणी में संकलित है। प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म 20 मई 1920 को उत्तराखंड के जिला-बागेश्वर के कौसानी ग्राम-अल्मौड़ा में हुआ था । दुर्भाग्य यह की इनके पैदा होने के छह घंटे पश्चात ही उनकी माता का निधन हो गया. लालन-पालन उनकी दादी ने किया। उनका नाम गौसाई दत्त रखा गया। पिता गंगादत्त पंत की वे आठवी संतान थे। 1910 में शिक्षा प्राप्त करने वे अल्मोड़ा गये। वे एक प्रकृति प्रेमी थे । कहा जाता है कि पंत बचपन में नेपोलियन से इतने प्रभावित थे कि उनकी तस्वीर देखकर उन जैसे बाल रखने का निर्णय कर लिया और डा नवल जी ने बताते हैं कि चूंकि वह रामायण के लक्ष्मण से प्रभावित थे तो अपना नाम जो पिता ने नाम रखा था गुसाईं दत्त , उसे बदल कर स्वयम् को सुमित्रानंदन पंत बना लिया। उन्होंने अपना नाम गौसाई दत्त से बदलकर सुमित्रानंदन पंत रख लिया। 1918 में मझँले भाई के साथ काशी गये और क्वींस कालेज से हाईस्कूल किया, म्योर कालेज इलाहाबाद में आगे की पढ़ाई करते हुए । 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को भारतीयों से विद्यालयो, महाविद्यालयो, न्यायालयों व सरकारी कार्यालयों का बहिष्कार करने के आहवान पर उन्होंने महाविद्यालय छोड़ दिया और घर पर ही हिदी. संस्कृत, बंगला और अंग्रेजी भाषा साहित्य का अध्ययन करने लगे । इसी इलाहाबाद से उनके काव्यचेतना का विकास हुआ। परिस्थितियों ने अपना रूप दिखाया कर्ज से जूझते पिता का निधन, आर्थिक संकट ने दस्तक देकर सभी कुछ लूट लिया घर, जमीन बेचकर पिता का कर्ज चुकाया। उनमें एक मार्क्सवादी विचार का उदय हुआ 1931 में कुँवर सुरेश सिंह के साथ कालाकांकर, प्रतापगढ़ चले गये और अनेक वर्षो तक वही रहे। महात्मा गांधी जी के सानिध्य में उन्हें अत्मा के प्रकाश का अनुभव हुआ। कविताएँ (संग्रह) वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगपथ, युगवाणी,स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि,उत्तरा, अतिमा, वाणी ,कला और बूढ़ा चाँद, लोकायतन, किरणवीणा, पौ फटने से पहले, स्वर्णिम रथचक्र, पतझरःएक भाव क्रांति, गीत हँस, शंख धवनि, आस्था ,सत्यकाम, गीत-अगीत , संक्रांति, मुक्ताभ, सौवर्ण, रजत शिखर।नाटिका ज्योत्सना । एकांकी छाया । उपन्यास (कवि की पहली रचना) तरलंग-तट(हार उपन्यास) । कहानियाँ पानवाला (पाँच कहानियों में सकलित) । आत्मकथा जीवन-कथा (साठ वर्ष और अन्य निबंध मे संकलित), मेरी पहली कविता (शिल्प और दर्शन मे संकलित), मेरी लेखन-प्रकिया (कला और संस्कृति में संकलित), जो न लिख सका(रेडियो वार्ता)। आलोचना विज्ञापन(पल्लव),प्रवेश (पल्लव) पर्यालोचन (आधुनिक कवि, भाग-2), प्रस्तावना (उत्तरा), परिदर्शन (रश्मिबंध), चरण-चिन्ह(चिदंबरा), छायावादः उदभव और परिवेश, (छायावादः पुनर्मूल्याकंन) भूमिका(मुक्ताभ-1977) जीवन का अंतिम वर्ष) । अन्य कृतियाँ समाधिता, अभिषेकिता,संयोजिता, चित्रागंदा(रूपात्मक-चित्रात्मक रचनाओं का सकंलन), मधुज्वाल ( उमर खैयाम की रूबाइयों का हिंदी रूपांतर), उच्छवास ( इलाचंद्र जोशी के अनुसार किशोर कवि की सर्वप्रथम रचना), युग-पुरूष, तारापथ, छाया, हरी बाँसुरी टेर , शिल्पी , गद्य-पथ, लोकायतन (संक्षिप्त) सुमित्रानंदन ग्रंथावली (शांति जोशी व्दारा संपादित) रूपाभ (पत्रिका का संपादन), (1938 ईं.)। झरना, बर्फ, पुष्प, लता, भ्रमर-गुंजन, उषा-किरण, शीतल पवन, तारों की चुनरी ओढ़े गगन से उतरती संध्या से सब तो सहज रूप से काव्य का उपादन बने। निसर्ग के उपादानों का प्रतीक व बिम्ब के रूप में प्रयोग उनके काव्य की विशेषता रही। उनका व्यक्तित्व इतना आकर्षण का केन्द्र बिंदु था। व्यायाम करने वाले युवा के शरीर सा गौर वर्ण, सुंदर सौम्य मुखाकृति, लंबे बाल सुगठित शारीरिक सौष्ठव उन्हें सभी से अलग मुखरित करता था।

'मौन निमंत्रण' की कुछ पंक्तियाँ-

स्वर्ण,सुख,श्री सौरभ में भोर

विश्व को देती है जब बोर

विहग कुल की कल-कंठ हिलोर

मिला देती भू नभ के छोर ;

"पंत के शब्द छोटे और असंयुक्त वर्ण वाले होते हैं"

उनकी काव्य-यात्रा के तीन चरण देखे जाते हैं। उनकी साहित्यिक यात्रा के तीन प्रमुख पडाव हैं – प्रथम में वे छायावादी हैं, दूसरे में समाजवादी आदर्शों से प्रेरित प्रगतिवादी तथा तीसरे में अरविन्द दर्शन से प्रभावित अध्यात्मवादी। उनका संपूर्ण साहित्य 'सत्यं शिवं सुन्दरम्' के आदर्शों से प्रभावित होते हुए भी समय के साथ निरंतर बदलता रहा है। जहां प्रारंभिक कविताओं में प्रकृति और सौंदर्य के रमणीय चित्र मिलते हैं वहीं दूसरे चरण की कविताओं में छायावाद की सूक्ष्म कल्पनाओं व कोमल भावनाओं के और अंतिम चरण की कविताओं में प्रगतिवाद और विचारशीलता के। उनकी सबसे बाद की कविताएं अरविंद दर्शन और मानव कल्याण की भावनाओं से ओतप्रोत हैं। पंत परंपरावादी आलोचकों और प्रगतिवादी तथा प्रयोगवादी आलोचकों के सामने कभी नहीं झुके। उन्होंने अपनी कविताओं में पूर्व मान्यताओं को नकारा नहीं। उन्होंने अपने ऊपर लगने वाले आरोपों को 'नम्र अवज्ञा' कविता के माध्यम से खारिज किया। वह कहते थे 'गा कोकिला संदेश सनातन, मानव का परिचय मानवपन।' 1916-35 का पहला चरण छायावादी काव्य का है जिस दौरान ‘वीणा’, ‘ग्रंथि’, ‘पल्लव’, ‘गुंजन’ तथा ‘ज्योत्स्ना’ संग्रह प्रकाशित हुए। ‘पल्लव’ छायावादी सर्जनात्मकता का चरम उत्कर्ष है और इस संग्रह को उनकी प्रतिभा का सर्वश्रेष्ठ प्रस्फुटन माना जाता है।

वीणा( प्रथम रश्मि की कुछ पंक्तियाँ) –

निराकार तम मानो सहसा / ज्योति पुंज में हो साकार / बदल गया द्रुत जगत जाल में /

धर कर नाम रूप नाना / सिहर उठे पुलकित हो द्रुम दल / सुप्त समीकरण हुआ अधीर /

झलका आस कुसुम अधरो पर / हिल मोती का सा दाना / खुले पलक, फैली सुवर्ण छवि /

खिली सुरभि, डोले मधु बाल / स्पंदन ,कंपन औ नव जीवन / सीखा जग ने अपनाना /

प्रथम रस्मि का आना, रंगिणि ! / तुने कैसे पहचाना /

कहाँ, कहाँ है बाल विहंगिनि! / पाया यह स्वर्गिक गाना ??

दूसरा चरण प्रगतिवादी काव्य का है जब मार्क्स और फ़्रायड के प्रभाव में वह सौंदर्य-चेतना से बाहर निकल आम हाड़-माँस के आदमी की पहचान का प्रयास करते हैं। इस दौर में उनके ‘युगांत’, ‘गुण-वाणी’ और ‘ग्राम्या’ संग्रह प्रकाशित हुए। तीसरा चरण या तीसरी धारा अध्यात्मवाद की है जब वह अरविंद-दर्शन व अरविंद आश्रम की यात्रा से ही इसका विकास हुआ और इसके प्रभाव में आए। ‘स्वर्ण-धूलि’, ‘अतिमा’, ‘रजत शिखर’ और ‘लोकायतन’ इस चरण के संग्रह हैं जहाँ वह अध्यात्मवादी भावलोक में विचरण करते हैं। पंत जी की आध्यात्म चेतनाः”इनकी आध्यात्म चेतना तत्व चिंतन से नहीं बल्कि उस आंतरिक उथल-पुथल से अधिक जुड़ी है जिसका संबंध विशाल मानव समाज से जितना है , उतना ही व्यक्ति की निजी मुक्ति से भी है।“ 1938 में प्रगतिशील मासिक पत्रिका 'रूपाभ' का सम्पादन किया। श्मशेर, रघुपति सहाय आदि के साथ वे प्रगतिशील लेखक संध से भी जुडे रहे। वे 1950 से 1957 तक आकाशवाणी से जुडे रहे और मुख्य-निर्माता के पद पर कार्य किया। 1950 से 1957 तक आकाशवाणी में परामर्शदाता रहे।

उनके जीवनकाल में उनकी 28 पुस्तकें प्रकाशित हुईं, जिनमें कविताएं, पद्य-नाटक और निबंध शामिल हैं। पंत अपने विस्तृत वाङमय में एक विचारक, दार्शनिक और मानवतावादी के रूप में सामने आते हैं किंतु उनकी सबसे कलात्मक कविताएं 'पल्लव' में संगृहीत हैं, जो 1918 से 1925 तक लिखी गई 32 कविताओं का संग्रह है। इसी संग्रह में उनकी प्रसिद्ध कविता 'परिवर्तन' सम्मिलित है। 'तारापथ' उनकी प्रतिनिधि कविताओं का संकलन है। 1958 में 'युगवाणी' से 'वाणी' काव्य संग्रहों की प्रतिनिधि कविताओं का संकलन 'चिदम्बरा' प्रकाशित हुआ, जिस से में उन्हें 'भारतीय ज्ञानपीठ' पुरस्कार प्राप्त हुआ।1960 में 'कला और बूढ़ा चाँद' काव्य संग्रह के लिए 'साहित्य अकादमी पुरस्कार' प्राप्त हुआ।1961 में 'पद्मभूषण' की उपाधि से विभूषित हुये।1964 में विशाल महाकाव्य 'लोकायतन' का प्रकाशन हुआ।कालान्तर में उनके अनेक काव्य संग्रह प्रकाशित हुए। वह जीवन-पर्यन्त रचनारत रहे। अविवाहित पंत जी के अंतस्थल में नारी और प्रकृति के प्रति आजीवन सौन्दर्यपरक भावना रही। अंग्रेजी के पाँच प्रमुख रोमांटिक कवियों में वर्ड्स्वर्थ(1770-1850) सर्वाधिक दीर्धजीवी हुए । उसी तरह छायावादी कवियों की त्रयी में पंत सबसे अधिक दीर्धजीवी हुए। वर्ड्स्वर्थ और पंत- दोनों को चेतन प्रेयसी के रूप में प्रकृति प्रिय थी। अल्मोड़ा, कौसानीः मल्ली कौसाना और तल्ली कौसानी का प्रकृतिक सौन्दर्य ‘लेक डिस्ट्रिक्ट’, ग्रास्मियर लेक, वटरमियर, कोकेर्माउथ और तरंगिणी दुदोन तथा नदी ड्वर्न्ट के प्रकृतिक सौन्दर्य से कम नहीं माना जा सकता । विस्मय, जिज्ञासा और दर्शनिक रूचि के कवि की समानता वर्ड्स्वर्थ के बाद कॉलरिज के साथ दीख पड़ती है . दोनों का स्वास्थ्य दुर्बल था। कहा जाता है कि कॉलरिज को अपनी शारीरिक पीड़ा सहन करने के लिए अफीम खानी पड़ती थी। इन दोनों कवियों के स्वभाव में दार्शनिकता के साथ अंतर्मुखता थी । जिस तरह जर्मन दार्शनिकों के प्रभाव ने कॉलरिज को और भी दार्शनिक बना दिया था, उसी तरह श्री अरविंद के दर्शन के प्रभाव ने पंत को गंभीरतर विकासवादी दार्शनिक बना दिया था। महाप्राण निराला ने एक बार टिप्पणी की थी: पंत जी में सबसे शक्तिशाली बात यह है कि वे शेली की तरह अपनी रचना को अनेक उपमाओं और रूपकों से समृद्ध कर उसे मधुर और कोमल बना देते हैं।– (महाप्राण निराला,) पंत जी की सौन्दर्य दृष्टि की पड़ताल करते समय इसको ध्यान में रखना भी जरूरी है कि प्रायः उन्हें निराला के समकक्ष रखकर उनकी न्युनता दिखलाने का प्रयास किया जाता रहा है । दो बिल्कुल मिन्न बनावटों के कवियों की तुलना कितनी अन्यायपूर्ण है, यह अलग से बताने की जरूरत नहीं। पंत की बनावट “महगू महगा रहा” या “राजे ने रखवाली की” जैसी कविता की रचना के अनुकूल न थी । उनके गठन को समझने के लिए ये पंक्तियाँ देखी जानी चाहिएः

मुझे सोचने दो सजनी / एक विहग कालिका बनी / आज अकेली बैठी हूँ मैं

उस नीरव तरू के ऊपर / जहाँ स्वपन रहे है विचर!

पंत जी के प्रति एक अव्यक्त धारणा यह भी है कि वे वयस्क न हो सके । अन्त-अन्त तक उनकी रचनाओं मे किशोरशुल्भ उत्साह और सौन्दर्यपिपासा के दर्शन होते रहे। मसलन वे लोकायतन मे भी यह प्रश्न कर रहे हैः

कला क्या है कहता हरि सोन्मेष,

असंगति मे संगति नव्य,

असुंदर में सुंदर की खोज

रूप गढ़ना ।

पंत जी की पीढी के बाद कविता को परिभाषित करनेवाले अन्तिम कवि सम्भवतः रधुवीर सहाय है। ये कवि एकाधिक बार कविता, कला की ओर लौटते है और लिखते है । इधर की कविता में इस प्रकार के प्रयास विरल है। इस प्रयास को इस रूप में भी देखा जा सकता है कि कवि या रचनाकार निरंतर अपनी सौन्दर्य-दृष्टि की परीक्षा कर रहा है। सुमित्रानंदन पंत के नाम पर कौसानी में उनके पुराने घर को, जिसमें वह बचपन में रहा करते थे, 'सुमित्रानंदन पंत वीथिका' के नाम से एक संग्रहालय के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। इसमें उनके व्यक्तिगत प्रयोग की वस्तुओं जैसे कपड़ों, कविताओं की मूल पांडुलिपियों, छायाचित्रों, पत्रों और पुरस्कारों को प्रदर्शित किया गया है। इसमें एक पुस्तकालय भी है, जिसमें उनकी व्यक्तिगत तथा उनसे संबंधित पुस्तकों का संग्रह है। वर्ष 2015 में पन्त जी की याद में एक डाक-टिकट जारी किया गया था। “ताजमहल को देखकर बहुत सी रचनायें लिखी गयी, किसी ने उसे 'प्रेम का प्रतीक कहा तो किसी ने उसकी सुन्दरता पर लिखा लेकिन पंत जी की दृष्टि ने उसे एक अलग रूप में देखा। यह बहुत ध्यान देने योग्य है। वह कहते हैं कि 'हाय! मृत्यु का ऐसा अमर अपार्थिव पूजन? जब विषण्ण,निर्जीव पड़ा हो जग का जीवन; संग सौध में हो श्रृंगार मरण का शोभन; नग्न, क्षुधातुर, वास-विहिन रहें जीवित जन ? मानव! ऐसी भी विरक्ति क्या जीवन के प्रति? आत्मा का अपमान, प्रेत और छाया से रति?” पंत ने काव्य में मानवीय प्रतिष्ठा और मानव-जाति के भावी विकास में दृढ़ विश्वास रखते हुए मानवतावादी दृष्टि को सम्मानित स्थान दिया। उन्होंने मानव को सुंदरतम कृति कहा- ‘सुंदर है विहग, सुमन सुंदर, मानव तुम सबसे सुंदरतम।’ उनका मानना था कि देश, जाति, वर्ग में विभाजित मनुष्य की केवल ‘मानव’ के रूप में पहले। उत्तराखण्ड में कुमायूँ की पहाड़ियों पर बसे कौसानी गांव में, जहाँ उनका बचपन बीता था, वहां का उनका घर आज 'सुमित्रा नंदन पंत साहित्यिक वीथिका' नामक संग्रहालय बन चुका है। इस में उनके कपड़े, चश्मा, कलम आदि व्यक्तिगत वस्तुएं सुरक्षित रखी गई हैं। संग्रहालय में उनको मिले ज्ञानपीठ पुरस्कार का प्रशस्तिपत्र, हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा मिला साहित्य वाचस्पति का प्रशस्तिपत्र भी मौजूद है। साथ ही उनकी रचनाएं लोकायतन, आस्था आदि कविता संग्रह की पांडुलिपियां भी सुरक्षित रखी हैं। कालाकांकर के कुंवर सुरेश सिंह और हरिवंश राय बच्चन से किये गये उनके पत्र व्यवहार की प्रतिलिपियां भी यहां मौजूद हैं। डॉ. हरिवंश राय बच्चन के साथ संयुक्त रूप से खादी के फूल नामक कविता संग्रह प्रकाशित करवाया। संग्रहालय में उनकी स्मृति में प्रत्येक वर्ष पंत व्याख्यान माला का आयोजन होता है। यहाँ से 'सुमित्रानंदन पंत व्यक्तित्व और कृतित्व' नामक पुस्तक भी प्रकाशित की गई है। उनके नाम पर इलाहाबाद शहर में स्थित हाथी पार्क का नाम 'सुमित्रानंदन पंत बाल उद्यान' कर दिया गया है।

उनकी एक कविता शीर्षक (आत्म प्रतारण)-

“मैनें सुना घनों को भरते / तड़ित-दंभ दिग-गर्जन, /

देखा, फेन-श्वसित सहस्त्र फन / सागर का उव्देलन। ”

पंत का निधन 28 दिसंबर 1977 को इलाहाबाद (प्रयागराज),उत्तरप्रदेश भारत मे हुआ ।

बहुआयामी साहित्यकार पंत जी को हमारी विनम्र श्रध्दांजलि।

लिंगम चिरंजीव राव(स्वतंत्र लेखन)

संकलन व लेखन

म.न.11-1-21/1, कार्जी मार्ग

इच्छापुरम ,श्रीकाकुलम (आन्ध्रप्रदेश)

पिन-532 312,मो.न. 8639945892

सिद्धांत चतुर्वेदी ने जीता दिल, ‘धड़क 2’ ट्रेलर में दिखा इमोशनल तूफान

सिद्धांत चतुर्वेदी ने जीता दिल, ‘धड़क 2’ ट्रेलर में दिखा इमोशनल तूफान भाषा विवाद पर पवन कल्याण की दो टूक– हिंदी सबको सीखनी चाहिए, डरना नहीं चाहिए

भाषा विवाद पर पवन कल्याण की दो टूक– हिंदी सबको सीखनी चाहिए, डरना नहीं चाहिए लोनावला-कर्जत रेलखंड पर संचालन बाधित, मालगाड़ी के पटरी से उतरने की जांच शुरू

लोनावला-कर्जत रेलखंड पर संचालन बाधित, मालगाड़ी के पटरी से उतरने की जांच शुरू केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने किया बालिका सैनिक विद्यालय का उद्घाटन

केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने किया बालिका सैनिक विद्यालय का उद्घाटन