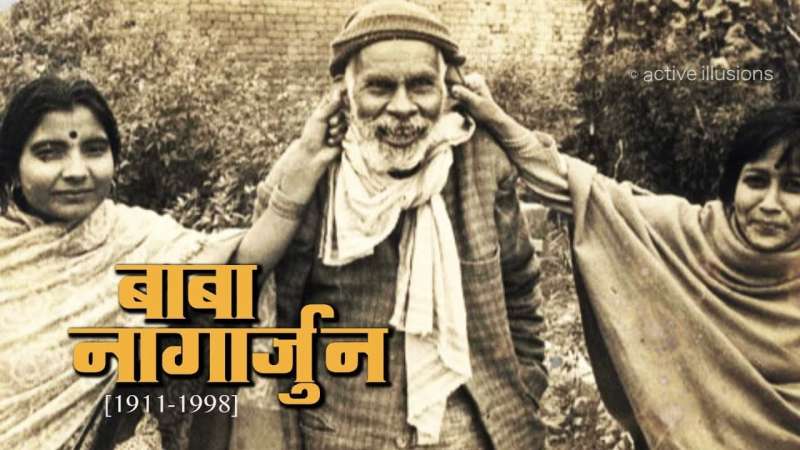

बाबा नागार्जुन जन्म 30/06/1911 - जयंती-03/06/2025

“ कबीर के बाद सबसे बड़ा जन कवि और बीसवीं सदी का अंतिम संत कवि” “अपने समय और समाज में सक्रिय राजनीतिक दमन, आर्थिक शोषण और सास्कृतिक ठहराव के खिलाफ हस्तक्षेप की सार्थक भूमिका रचना ही उनके लेखन कर्म का एक मात्र उद्देश्य साबित होता है।“ बाबा नागार्जुन के नाम से जाने जाने वाले एक महान कवि, उपन्यासकार भारत की धरती के बिहार प्रांत के दरभंगा के मैथिल ब्राहमणों के घर जन्म हुआ था। सतलखा(ननिहाल), जिला मधुबनी- जन्मतिथि के विषय में बहुत कुछ सही तो नहीं पर 30जून1911 का दिवस था। “प्रगतिशील त्रयी” के कवि मे इन तीनों में नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल और त्रिलोचन जी । नागार्जुन का नाम ‘ठक्कन मिसिर’ रखा गया था, पर बाबा वैद्नाथ के आशीर्वाद से जन्म हुआ था, इसलिए परिष्कृत नाम वैद्नाथ मिश्र कहलाने लगे। इनके पिता श्री गोकुल मिश्र, माता श्रीमती उमा देवी । उनकी आरंभिक शिक्षा तरीनी टोल संस्कृत पाठशाला(तरौनी); गनौली और पचगछिया से व्याकरण मध्यमा। फिर चार साल तक काशी और कलकत्ता में संस्कृत अध्ययन एवं शास्त्री(काशी) तथा काव्यतीर्थ (कल) की उपाधि। केलानिया कोलम्बो में पाली भाषा और बौध्द दर्शन का विशेष अध्ययन। काशी मे रहते हुए ही उन्होंने अवधी, ब्रज, खड़ी बोली आदि का अध्ययन किया ।जिंदगी को अपनी ही शर्तो पे जीने वाले ऐसे विशाल देश की अदभुत व प्रसिध्द प्रतिभा को मैं आज उनके जन्म दिन(जयंती) पर उनको व उनके जीवन संधर्ष को याद करते हुए उनका समाज के प्रति समर्पण भाव लिए जीवन में कई कठिनाईयो के बावजूद उनके साहित्यिक प्रेम को कोटि कोटि नमन करता हूँ । जीवन को रमता जोगी-बहता पानी की तरह फक्कड ,घुमन्तु जीने वाले इस महान विभूती के आचरण व कृतित्व का आकंलन हर तरह की विविधता से भरा जिसको देखते हुए बहुत कठिन ही नही असाध्य लगता है। अभावो में जीवन जीते हुए भी धैर्य का ऐसा परिचय दिया इस बार मैं उनकी लेखनी का हर एक पक्ष इतनी विशालता लिए हुए है की हर पक्ष बहुत कुछ कहता है. जिसमें उनकी कविता वाला लेखन पक्ष हमेशा ही बहुत भाता रहा है। शिक्षा व विवाह के बाद भी जिस तरह के उदाहरण उनके साहित्य सृजन के माध्यम से व यायावरी के कारण मिले कभी तो पहाड सी उँचाई व कभी पाताल सी गहराई जैसे उबड-खाबड—झंझावत जीवन में भी विचलित न होने का साहस, राजनीति व नेताओं को स्पष्ट दो टूक जवाब देने के कई उदाहरण हमें मिलते है जो उनके सत्य के प्रति अटूट विश्वास का प्रतीक व साहस का परिचय देते है । देश के उथान-पतन के कई आयामों को छुआ है, पंच तत्वो से बने इस शरीर को पाँच नाम भी मिले ---(1)ढक्कन मिसिर- गाँव व बचपन का नाम, (2)बैधनाथ मिश्र /बैधनाथ मिसिर- मूल नाम, (3)वैदेह- मैथली मे लिखी रचना में, (4)यात्री- घुमक्कडी स्वभाव के कारण चुना नाम, (5)नागार्जुन-बौध्द धर्म की दीक्षा लेने के बाद मिला नाम । बहुत ही सफल व प्रसिध्द साहित्यकारो की जमात के अनुभवी प्रगतिशील व प्रयोगवादी कवियों का ऐसा समूह जो पूरे भारत की शान रही जिनमें एक वर्ष के अन्तराल में पैदा हुए साहित्यकार-नरेन्द्र शर्मा,’’अज्ञेय’’,शमशेर बहादुर सिंह ,केदारना अग्रवाल,रामविलास शर्मा, त्रिलोचन शास्त्री अगर हम शिवमंगल सिंह सुमन व गिरजा कुमार माथुर को भी इसी क्रम में शामिल कर ले तो लगेगा साहित्य मिमांसा का क्या गजब का समय था। आज इस दौर मैं उस दौर की बातों की कल्पना बहुत ही प्रलंयकारी लगती है, नीड़र उत्साही जीवन की यही सत्यता है ।रचनाओ की हर विविधता की ऐसी बेजोड मिसाल व अनमोल संग्रह के स्वामी है । जिस तरह की विधा का प्रयोग वे करते रहे अपनी रचनाओं में हमेशा भ्रम बना रहता है –कभी सपाट सीधे तो कभी टेढे मेढे और वृत गोलाई की तरह लौट कर फिर आरम्भ मे वापस आने को मजबूर करते है । नयापन तो इनकी रचनाओ की खूबी है ।सीधे शब्दो का प्रयोग इनकी देन है पर टेडे शब्दो के अर्थ भी ढूंढने के प्रयास भी कोई कम नहीं ,पुचकारते है तो फटकारते भी है, मिमियाते कभी नहीं पर दहाडते बहुत है । बहुत से शारीरिक कष्टो को झेलते हुए भी अपने समय को देश के प्रति समर्पित कर साहित्य की सेवा की। आजादी, राहुल सांकृत्यायन के साथ आमबारी किसान आंदोलन में 1939 में पहली बार जेल गए परन्तु जिसमें राहुल कई बार जेल जा चुके थे। इनका संपर्क स्वामी सहजानंद और सुभाषचंद्र बोस से भी रहा। मातृभाषा मैथिली में ‘वैदेह’ उपनाम से कविता लेखन की शुरुआत की। 1930 में मैथिली में लिखी उनकी पहली कविता छपी और 1932 में ‘अपराजिता’ से उनका विवाह हुआ। वे घुमंतू स्वभाव के थे। विवाह के बाद भी लगभग घुमंतू जीवन ही रहा, देशाटन भी किया। लंका में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और नाम बदलकर ‘नागार्जुन’ कर लिया। यहीं बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया और कामचलाऊ अँग्रेज़ी और पालि भाषा सीखी। 1938 में भारत लौटे तो किसान आंदोलन में भागीदारी की, तीन बार जेल गए। आठ-आठ पृष्ठों की मैथिली काव्य पुस्तिका तैयार कर ट्रेन में बेची। मैथिली उन्हं ‘यात्री’ उपनाम से पहचानती है।

नागार्जुन का रचना संसारः

नागार्जुन का रचना संसारः

कविता संग्रह- युगधारा, सतरंगे पंखोवाली, प्यासी पथराई आँखें, तलाब की मछलियाँ, तुमने कहा था, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, हजार-हजार बाँहो वाली, पुरानी जूतियों का कोरस, रत्नगर्भ, ऐसे भी हम क्या-ऐसे भी तुम क्या, ऐसा क्या कह दिया मैंने, इस गुब्बारे की छाया में ,भूल जाओ पुराने सपने, अपने खेत में। भस्मासुर(प्रबंध काव्य), चित्र, पत्रहीन नग्न गाछ, पका है कटहल(मैथली कविता संग्रह) ,मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा(बङ्ला कविता-संग्रह) धर्मालोक शतकम्(सिंहली लिपि में), देश दशकम, कृषक दशकम, श्रमिख दशकम(संस्कृत कविता)

उपन्यास- रतिनाथ की चाची, बलचनमा, नई पौध, बाबा बटेसरनाथ, वरूण के बेटे, दुखमोचन, कुम्भीपाक, अभिनंदन, उग्रतारा, इमरतिया, पारो, गरीबदास(हिंदी उपन्यास), बलचनमा, पारो, नवतुरिया(मैथली उपन्यास)।

कहानी संग्रह-आसमान में चंदा तैरे। समीक्षा संस्मरण- एक व्यक्ति एक युग ।

अनुवादः- गीत गोविंद, मेधदूत, विद्यापति के गीत, विद्या पति की कहानियाँ । नागार्जुन के रचना-संसार की विविधता और व्यापकता कि हिस्से में कविता, कहानी, उपन्यास , यात्रा –विवरण, संस्मरण, निबंध, समीक्षा और अनुवाद जैसे क्षेत्र अछूते नहीं रहे बहुत लिखा । उन्होंने न सिर्फ हिंदी में बल्कि संस्कृत, मैथली और बंगला मे लिखा . यह कहने मे जरा भी संकोच नहीं समूचे लेखन के केन्द्र में चिंता का विषय हमेशा एक ही रहा जो एक अपार दुःख संवलित मानवता से एकाकार होने की प्रबल इच्छा शक्ति, संधर्ष करते तबको की नियति से ऊपजी बैचनी ही दिखाई देती है। राहुल सांकृत्यायन का अपना उपन्यास ..नागार्जुन जी से डिक्टेट करके राहुल जी ने लिखवाया ‘’जीने के लिए’’ शायद यही से उपन्यास लेखनी की शुरूआत बाबा की शुरू हुई। 1944 में ‘पृथ्वी वल्लभ’ गुजराती उपन्यास का अनुवाद किया, 1946 में उनका पहला उपन्यास ‘’पारो’’ मैथली मे लिखा गया फिर 1948 में ‘’रतिनाथ की चाची’’ का लिखना। पहली रचना मैथली में ‘मिथिला’(मासिक, लहेरियासराय) में 1930 में छपी। पहली हिंदी कविता ‘’राम के प्रति’’ 1935 में ‘विश्वबन्धु’’में (लाहौर) साप्ताहिक में लेखन के लिए मैथली, हिंदी, बंगला आदि का उपयोग किया। लोकनायक जयप्रकाश जी के जनआंदोलन का भी 1974 में हिस्सा रहे ।

नागार्जुन जी के आँचलिक उपन्यासों में नारी की समस्याओं का केवल चित्रण मात्र नहीं करते थे, बल्कि उनके काऱणों का संकेत करते हे समाधान भी प्रस्तुत करते थे। नागार्जुन अशिक्षा को ग्रामीण नारी की प्रमुख समस्या मानते थे। इनके व्दारा रचित उपन्यासों के पात्रों के माध्यम से उनके उपन्यासों मे नई पौध, बलचनमा, कुंभीपाक, उग्रतारा, रतिनाथ की चाची,दुख मोचन, इमरतिया आदि सभी में नारी की यातनाओं से सबंधित विषयों को लिया गया जो क्रमशःअनमेल विवाह, बिकौआ विवाह, सामंती व्यवस्था की शिकार नारी, वेश्यावृति,अंधविश्वास से पीडित नारी, अशिक्षा,विधवा विवाह, धर्म के नाम पर नारी का शोषण. युवा-विधवाओं के दर्द का यथार्थ चित्रण यह सब बताते हुए उन्होंने इस बात पर जोर भी दिया है अब नारी को भोग्या या पूज्या बनकर रहना स्वीकार नहीं । वह पुरूष के समान संधर्ष करना चाहती है । इसी कथ्य को उजागर किया गया है कि पुरुष को एकाधिकार की परंपरा से हटकर नारी की प्रतिभा का उपयोग करना चाहिए। उनको केवल चूल्हा-चक्की तक सीमित रखना अथवा भोग्या समझकर हीन बनाना सरासर अन्याय है । श्रम, प्रतिभा, सहयोग, विवेक, सुरूचि सभी आवश्यक है। नारी को जीवन में इन पांचों का समन्वय करना होगा। नागार्जुन जनकवि थे। इसलिए वे अपनी बात प्रतीकों का सहारा लेकर नहीं वरन् सीधे-सीधे चोट करने के उद्देश्य से करते थे। मजेदार बात यह भी है कि नागार्जुन ने अपनी कई कवितों और साक्षात्कारों मे स्वयं से जनकवि कहा है और इस बात को कहते हुए अपने ऊत्तरदायित्व को बेहतर समझा भी हैः जनता मुझसे पूछ रही है , क्या बतलाऊँ ? / जनकवि हूँ मैं साफ कहूंगा, क्यों हकलाऊँ

पुरस्कार –साहित्य अकादमी पुरस्कार -1969 (मैथिली में, 'पत्र हीन नग्न गाछ' के लिए),भारत भारती सम्मान (उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, लखनऊ द्वारा),मैथिलीशरण गुप्त सम्मान (मध्य प्रदेश सरकार द्वारा),राजेन्द्र शिखर सम्मान -1994 (बिहार सरकार द्वारा),साहित्य अकादमी की सर्वोच्च फेलोशिप से सम्मानित,राहुल सांकृत्यायन सम्मान पश्चिम बंगाल सरकार से हर विधा मे कविता संग्रह,प्रबंध काव्य,उपन्यास,संस्मरण,कहानी संग्रह,आलेख संग्रह,बाल साहित्य,मैथली व बंगला रचनाओ के अलावा अन्य बहुत रचनाओं का समावेश इनके भंडार में उपलब्ध है। इनके जीवन यात्रा का घुमक्कडपन इनकी विशेषता है । बहुत विशाल जीवनवृत मेरा छोटा प्रयास आशा है अच्छा लगे ।

मेरी पंसद की कुछ रचनाएँ

(1)जमींदार है,साहूकार है, बनिया है ,व्यापारी है / अन्दर-अन्दर बिकट कसाई,बाहर खद्दरधारी है

सब घुस आए भरा पडा है भारतमाता का मंदिर /एक बार जो फिसले अगुआ फिसल रहे है

फिर फिर फिर । (वर्गभेद, वर्ग संधर्ष,वर्गगत शोषण-प्रपीडन) (हंस,जून-1949)

(2)चलो-चलो हम धरना देंगें दिल्ली के दरबार में, (व्यंग चित्र –तिलमिला देनेवाला गुण )

भूखहरन टिकिया बिकती है,वहाँ सुपर बाजार में ।

(3)अकाल और उसके बाद

कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास (इस रचना का विस्तार पहली चार लाईनो

कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास का केन्द्र परीधि की ओर फैलाव होता है।

कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त दूसरी चार लाईने परीधि से केन्द्र की ओर

कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त । एक लयात्मक वर्तुल का निर्माण लगता है)

दाने आये घर के अंदर कई दिनों के बाद

धुंआ उठा आँगन से ऊपर कई दिनो के बाद

चमक उठी घर भर की आँखें कई दिनों के बाद

कौए ने खुजलाई पाँखें कई दिनो के बाद ।

(4) शासन की बंदूक

खड़ी हो गई चाँप कर कंकालों की हूक / नभ में विपुल विराट-सी शासन की बंदूक।

उस हिटलरी गुमान पर सभी रहे है थूक / जिसमें कानी हो गई शासन की बंदूक ।

बढ़ी बधिरता दस गुनी, बने विनोबा मूक / धन्य-धन्य वह,धन्य वह, शासन की बंदूक।

सत्य स्वयं घायल हुआ, गई अहिंसा चूक / जहाँ- तहां दगने लगी शासन की बंदूक ।

जली ठूंठ पर बैठकर गई कोकिला कूक / बाल न बाका कर सकी शासन की बंदूक।

(5) अन्न चाहिए हमें ,इन्हें कंकाल चाहिए / नमक चाहिए हमें , इन्हें बारूद चाहिए

जो लेना हो इनसे ले लो / मगर शांति का नाम न लेना ।

(6) लाख-लाख श्रमिकों का गर्दन कौन रहा है रेत / छिन चुका है कौन करोड़ो खेतिहरों का खेत

किसके बल पर कूद रहे है सत्ताधारी प्रेत ।

(7) आओ रानी हम ढोऐंगें पालकी / यही हुई है राय जवाहर लाल की

यह कहते हुए कि नागार्जुन के लेखन की दोनों विधा गद्य और कविता को एक दूसरे से अलग-अलग रखकर नही देखा जा सकता । जो उनके दो हाथों की तरह है एक कागज है तो दूसरा कलम। नागार्जुन को हिंदी के कबीर के बाद सबसे बड़ा जनकवि कहा जा सकता है.. निराला जी की पंक्ति “’ जनता के हृदय जिया, जीवन विष विषम पिया “”.यह जितनी निराला पर लागू होती है उतनी ही नागार्जुन पर भी लागू होती है और ‘निराला जी’ के अनुसार नागार्जुन जनता के व्दारा घोषित जनकवि की सूची में नागार्जुन का नाम पहला आता है। उनकी कविता में भारतीय किसान-मजदूरों की विपन्नता के लिए अपार करूणा है तो शेषक वर्ग, राजनेता के प्रति अकूत घृणा और प्रतिहिंसात्मक आक्रोश भी है। नागार्जुन होने का अर्थ है मानवीय जीवन के समूचेपन पर नजर रखना और उसके अधूरेपन को रचनात्मक संधर्ष व्दारा पूर्णता देना। जन-जीवन का ऐसा सजग चितेरा आज हमारे बीच नहीं है लेकिन उसकी विरासत हमारे पास है। उन्हीं की पंक्तिँयाः जो नहीं हो सके पूर्ण-काम / मैं उनको करता हूँ प्रणाम । जो छोटी सी नैया लेकर / उतरे करने को उदधि-पार; मन ही मन में ही रही, स्वयं / हो गई उसी में निराकार! – उनको प्रणाम जिनकी सेवाएँ अतुलनीय / पर विज्ञापन से रहे दूर प्रतिकूल परिस्थितियों ने जिनके / कर दिए मनोरथ चूर-चूर! – उनको प्रणाम महाप्रयाणः- 05-11-1998 में दरभंगा मे लंबी बिमारी के पश्चात निधन । शत-शत नमन के साथ विनम्र श्रध्दांजलि ।

चिरंजीव..

लिंगम चिरंजीव राव

म.न.11-1-21/1, कार्जी मार्ग

इच्छापुरम ,श्रीकाकुलम (आन्ध्रप्रदेश)

पिनः532 312 मो.न.8639945892

स्वतंत्र लेखन (संकलन व लेखन)

राशिफल: जानिए, कैसा रहेगा आपका आज का दिन (27 फ़रवरी 2026)

राशिफल: जानिए, कैसा रहेगा आपका आज का दिन (27 फ़रवरी 2026) रोजगार और व्यापार को बढ़ावा देगा गोंदिया–जबलपुर रेल प्रोजेक्ट

रोजगार और व्यापार को बढ़ावा देगा गोंदिया–जबलपुर रेल प्रोजेक्ट छिंदवाड़ा में युवती से गैंगरेप का आरोप, एक आरोपी गिरफ्तार

छिंदवाड़ा में युवती से गैंगरेप का आरोप, एक आरोपी गिरफ्तार चिरंजीव राव की कृति का विमोचन और डॉ. मौना कौशिक का सम्मान

चिरंजीव राव की कृति का विमोचन और डॉ. मौना कौशिक का सम्मान  45 वर्षीय अधेड़ पर नाबालिग को डरा-धमकाकर बलात्कार करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप

45 वर्षीय अधेड़ पर नाबालिग को डरा-धमकाकर बलात्कार करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप