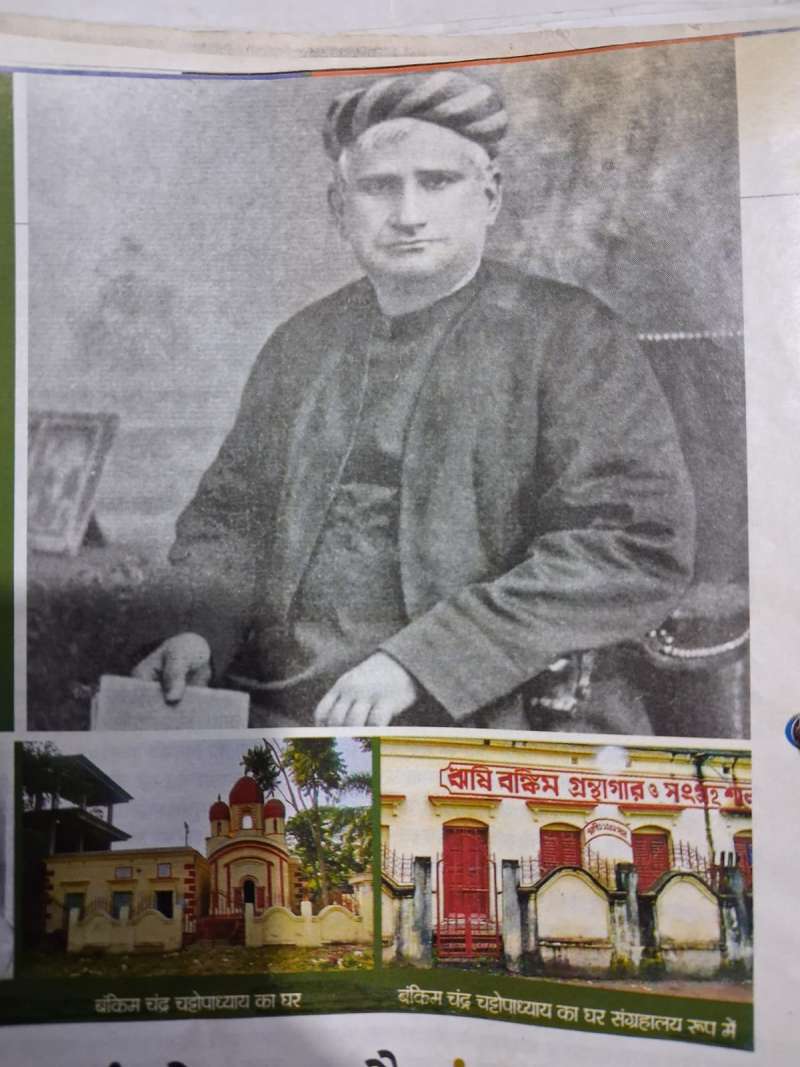

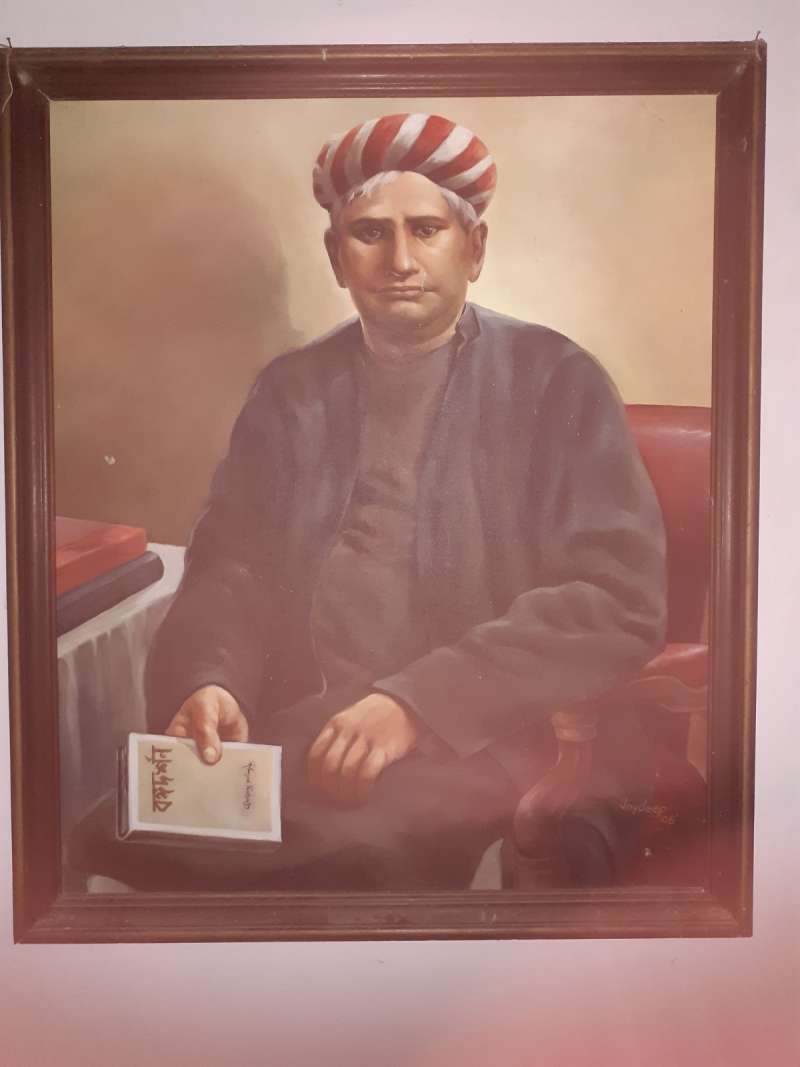

बंकिमचंद्र चटर्जी / चटोपाध्याय जन्म-26-06-1838 जयंती 26-06-2025

“वन्देमातरम् के अमर गायक बंकिम की विरासत को संजाए हुए है- पश्चिम बंगाल का कंथलपाड़ा (कटहलों का मुहल्ला)”

(बंकिम साहित्य की विशेषता उनके आत्म-अध्ययन की सफल अभिव्यक्ति थी।)

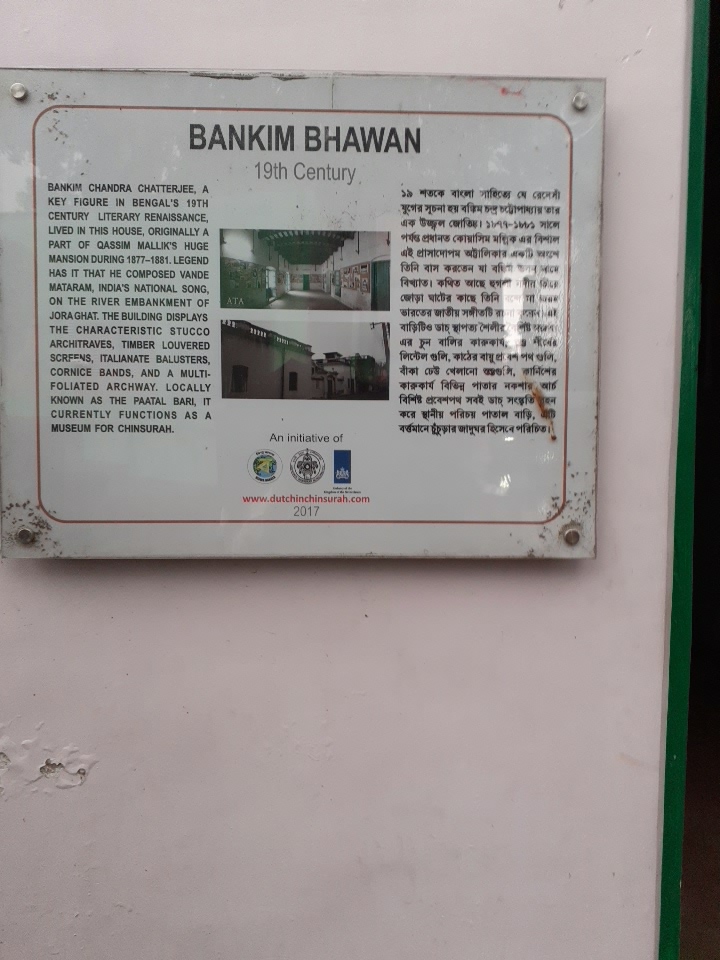

बंकिमचंद्र चटर्जी को हम सभी इनके राष्ट्रगीत “वंदे मातरम” के कारण जो आनंदमठ से मिला से परिचित है । जिसमें 1773 के सन्यासी विद्रोह को दर्शाया गया था। इन्हें प्रथम बांग्ला उपन्यासकार के रूप में भी जाना जाता है। आज से 188 वर्ष पहले के साहित्य-सम्राट कहलाने वाले बंकिम चंद्र चटोपाध्याय जी का जन्म 26 जून 1838 को वर्तमान उत्तर चौबीस परगना जिले के नौहाटी शहर के समीप कंथलपाड़ा नामक गाँव में हुआ था। इस स्थान के नाम को अगर हम हिंदी में अनुवाद करते है तो यह कटहलों का मुहल्ला कहलाएगा। संभवतः किसी समय यहां कटहल के पेड़ अत्याधिक रहे होगें। चटर्जी या चट्टोपाध्याय परिवार मूल रूप से हुगली जिले के देशमुखों गांव से यहां स्थानांतरित होकर आया था. बंकिमचंद्र के पड़दादा रामहरि चट्टोपाध्याय अपने नाना रधुदेव घोषाल की संपत्ति प्राप्त करने के बाद कांथालपाड़ा चले आए थे। बंकिम के पिता यादव चंद्र ने 1840 में यहां एक विशाल महलनुमा घर का निर्माण करवाया था। उस समय वे मेदिनीपुर के डिप्टी-मजिस्ट्रेट रहे ते। बंकिम उनके चार पुत्रों में से तीसरे थे। श्यामाचरण, संजीव चंद्र, बंकिम और सबसे छोटे पूर्ण चंद्र थे। इनकी एक बहन नंदरानी भी थी जिनका विवाह रेलकर्मी शशिशेखर मुखोपाध्याय से हुआ था। बंकिम की शिक्षा के विषय में कहा जाता है कि वे गांव की पाठशाला में कभी नहीं गय़े पांच साल की उम्र में वे अपने कुलपुरोहित विश्वंभर भट्टाचार्य़ ने उनकी शिक्षा का श्रीगणेश किया था। पाठशाला के एक शिक्षक श्री रामप्राण सरकार उनके घर पर ही शिक्षक नियुक्त हुए पर उनसे भी लंबे समय तक उनकी शिक्षा नहीं चली वे खुद लिखते है कि “सौभाग्य से मैं आठ-दस माह में इस महात्मा से मुक्त होकर मिदनापुर चला गया था।” जहां उनके पिताजी की कर्मस्थली थी। मेघावी बंकिम जिनकी विलक्षण याददाश्त के स्वामी की असल शिक्षा मिदनापुर में ही शुरू हुई । वहां के अंग्रेजी स्कूल के प्रधानाध्यापक एफ.टिड के कहने पर बंकिम को स्कूल मे दाखिल कराया, इनके विषय में उनके छोटे भाई पूर्ण चंद्र के एक लेख से ज्ञात होता है कि उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर एफ टिड महोदय ने उनको वार्षिक परीक्षा से संतुष्ट होकर दोहरी तरक्की देनी चाही पर पिताजी के हस्तक्षेप के कारण ऐसा नहीं हुआ। टिड का 1847 में स्थानान्तरण बंगलादेश की राजधानी ढाका हो गया. नये शिक्षक सिनक्लेयर से उन्होंने डेढ़ वर्ष और अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त की । 1849 में बंकिमचंद्र कंथालपाड़ा आ गए वहां बांग्ला और संस्कृत की शिक्षा श्रीराम न्यायवगीश से प्राप्त की। कविताओं को याद कर मुंहजुबानी सुनाने में वे बड़े सक्षम थे उनको अक्सर भारतचंद्र रायगुणाकर रचित ‘’विद्यासुंदर’’ काव्य से विधा रूप वर्णन और उन्हें जयदेव के ‘’ गीत गोविंदम् ‘’ से कविताएं सुनाया करते थे। पंडित हलधर तर्कचूणामणि से महाभारत की गाथा सुना करते । 1866 में कंथालपाड़ा के मकान का एक हिस्सा बैठक में बदल गया जो बाद में बंगाल के पुनर्जागरण का अन्यतम कार्यस्थली बना। यही पर बैठती थी ‘’बंगदर्शन’’ की गोष्ठी यही वह जगह है जहां बकिम बाबू ने वंदेमातरम, कृष्णकंतेर विल( कृष्णकांत का वसीयतनामा) व अन्य कई रचनाओं का सृजन किया था। यहीं से प्रकाशित हुआ करती थी ‘’बंगदर्शन’’, ‘’प्रचार’’ और ’’भ्रमर’’ पत्रिकाएं। बंकिमचंद्र जी का परिवार परंपरागत और संमृध्द बंगाली परिवार था। इनकी शिक्षा हुगली कॉलेज वर्तमान में (हुगली मोहसीन कॉलेज) के नाम ससे प्रसिध्द है। जो बिल्कुल गंगा(हुगली नदी) के किनारे स्थित है। और प्रसीडेंसी कॉलेज मे हुई। 1857 मे स्नातक , उस समय बी.ए. की उपाधि लेने वाले पहले भारतीय बने प्रसीडेंसी कटालेज से, फिर उन्होंने 1869 में कानून की डिग्री हासिल की। शिक्षा समाप्ति के तुरंत बाद ही उनकी डिप्टी मजिस्ट्रेट पद पर नियुक्ति हो गई। बंगाल सरकार के सचीव पद पर भी रहे। अंग्रेजी सरकार ने उन्हॆं रायबहादुर और सी.आई.ई. की उपाधियों से भी नवाजा था। भारत वर्ष के राष्ट्रीयगीत वंदे मातरम की रचना बंकिमचंद्र चटोपाध्याय ने की थी। जब इसकी उन्होंने रचना की तब यह गीत उतना प्रसिद्ध नहीं हुआ जितना उनके जीवन काल के बाद हुआ। महान देश भक्त सरदार भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह खान जैसे प्रसिद्ध क्रांतिकारियों ने ‘वंदे मातरम’ गाते हुए ही फांसी का फंदा चूम लिया था। रबीन्द्रनाथ टैगोर ने इस गीत की खूबसूरत धुन बनाई । लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल ने भी ‘वंदे मातरम’ नाम से राष्ट्रवादी पत्रिकाएं निकाली थीं। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के अध्यक्ष और भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने वंदे मातरम को राष्ट्रगीत का दर्जा देने का ऐलान किया था।

बंकिम के पिताजी यादव चंद्र कट्टर रूढ़िवादी व्यक्ति रहे। जिस समय बाल-विवाह, विधवा-विवाह आंदोलन चल रहा था और नारी-शिक्षा के प्रचार-प्रसार के लिए ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी-जान से लगे रहे। इस परिवार की कोई नारी तब तक पाठशाला नहीं गई थी, घर में बाल विवाह का प्रचलन था। स्वयं बकिम का विवाह उनके 10 वर्ष 8 माह की आयु में हो गया था उनकी पत्नी मोहिनी मात्र 5 वर्ष की थी। वे अपनी पत्नी मोहनी को बहुत चाहते थे परंतु उनका वैवाहिक जीवन लंबा न यल सका क्योंकि उनकी पत्नी का देहांत 16 वर्ष की आयु में ही तबीयत खराब होने के काऱण हो गया था यह उनका दुर्भाग्य कहा जा सकता है कि वे उनके अंतिम समय उनके पास नहीं थे पहुंच् तो थे पर तब तक पत्नी का देहान्त हो चुका था। उस समय वे डिप्टी मजिस्ट्रेट थे और जसोर नामक स्थान पर कार्यरत थे उनकी पत्नी मायके में थी. बंकिम फिर लौटकर कंथालपाड़ा अपने घर नहीं गये और कई वर्षों तक यह सिलसिला चला। दूसरा विवाह वर्ष 1860 में राजलक्ष्मी देवी से हुआ। उनकी तीनों बेटियों की माँ राजलक्ष्मी देवी थी। इसके पश्चात उनको दूसरा आधात मिला जब उनकी छोटी बेटी उत्पला का देहान्त हुआ। जिसे प्यार से ‘पला’ कहा करते थे। उत्पला पुत्री के विवाहित पति मतीन्द्र के चालचलन अच्छे न होने के काऱण व मतीन्द्र के व्दारा अपनी पत्नी उत्पला की हत्या कर आत्महत्या निरूपित करने का प्रयास किया गया। केस चला सजा के रूप में प्राणदंड़ की सजा मिलने ही वाली थी कि कानून-विशेषज्ञ बंकिम ने उन्हें अपने कुछ सवालो से बचा लिया। यह आश्चर्यजनक घटना उनके क्षमाशील व्यक्तित्व का एक विशिष्ट उदाहरण है। बंकिम के जीवन में ऐसी कोमल मन को दर्शाती कई घटनाएं है । एक नाविक की गलती से उनके कहने पर भी अधिक सवारी भर कर नदी पार करने की घटना में नाव सवारी सहित बीच नदी में डूब गई पर नाविक बच गया। उसे तीन माह की जेल की सजा हुई और वह इस दौरान मर गया। बंकिम के प्रयास से नाविक की विधवा के लिए आजीवन मासिक भत्ते का प्रावधान किय़ा। परिवार में पिताजी की मृत्यु के बाद घर के बंटवारे में उनको घर का हिस्सा न मिलने को लेकर हुए विवाद के काऱण वे घर छोड़कर चुंचुड़ा चले गए। पश्चात मझले भाई संजीव चंद्र के प्रयास से मनाकर वापस लाया गया और घर का हिस्सा भी दिया गया। उनसे पिताजी की नाराजगी के कारण वसीयत में ऐसा कुछ होने के काऱण यह सब हुआ था। क्योंकि बंकिम की तीन बेटियां थी जो क्रमशः शरत कुमारी, निलाब्ज कुमारी और उत्पल कुमारी थी। पिताजी से अनुमति लिए बगैर बंकिम घर जंमाइयों के लिए कमरों की संख्या लगातार बढाते रहे थे। ये रूढ़िवादी पिता को मंजूर नहीं था , क्योंकि रूढ़िवादी और घर जंवाई के प्रखर विरोधी यादव चंद्र को भला यह कहा अच्छा लगता । बंकिम के बड़े जंवाई(राखालचंद्र बंधोपाध्याय) अपने ससुर की सहायता से “प्रचार” नामक पत्रिका निकाली । बडे जंवाई आगे चलकर अपनी योग्यता से डिप्टी मजिस्ट्रेट बने थे। परिवार के आगे की स्थिति संभली तो जरूर पर दो भाई संजीव और पूर्ण चंद्र नौकरी छोड़कर घर पर ही बैठ गए उनकी आर्थिक स्थिति सोचनीय थी। केवल बंकिम और बड़े भाई श्यामाचरण की आर्थिक स्थिति ठीक थी। उस समय कंथालपाड़ा में बंकिम चंद्र ने ‘’बंगदर्शन’’ पत्रिका निकाली चार वर्षो तक संपादन कार्य कर अपने को उससे अलग कर लिया ।उस समय सामयिक पत्रिकाओं का नितांत आभाव का होना आगे ‘’आर्यदर्शन’’ व ‘’बांधव’’ नामक पत्रिकाओं को भी निकाला गया परंतु बंगदर्शन की लोकप्रियता अधिक थी पहले इसका मुद्रण भवानीपुर मे होता था बाद में यह कंथालपाड़ा मे होने लगा जो बंकिम की उपलब्धि थी। इस समय अपने भाई संजीव को वसीयत कर इसका भार सौप दिया जो अभावग्रस्त थे । इसी जगह पर बंकिम चंद्र जी का आलिशान घर था। जो लंबे समय तक अपेक्षित रहने के काऱण धीरे-धीरे ध्वस्त होता गया ,1948 में राज्य सरकार ने इसका अधिग्रहण करने के पश्चात1999 में “बंकिम भवन गवेषणा केन्द्र “ का गठन हुआ। आज यह एक दर्शनीय स्थल में परिणत हुआ है। मुझे अपने खोजी पत्रकार मित्र(प्रभात खबर), कवि श्री मुरली चौधरी जो चुंचुड़ा में रहते है, इस भवन को देखने का और बंकिम जी के उस स्थल को भ्रमण करने का सौभाग्य वर्ष 2016 के सितंबर माह की 11/09/2016 को मिला ।उसके पस्चात वहां के अन्य स्थलो के भ्रमण का भी आनंद मिला।बंकिमचंद्र निस्संदेह भारत के प्रथम उपन्यासकार है, जिन्होंने अपनी पहली लेखनी के माध्यम से अपने देशवासियों को राष्ट्रीय नवजागरण का संदेश दिया। इनके उपन्यासों में अंग्रेज सरकार की सेवा में रहते हुए भी उन्होंने जिस निर्भीकता के साथ अपने स्वामियों से विद्रोह करने का साहस किया वह बहुत कम लोगों में मिलेगा और वह भी उस कालखंड में जब अंग्रजों का रूतबा ईश्वर से भी अधिक प्रभावशाली माना जाता था। बंकिमचंद्र चटर्जी बंगाली भाषा के सुप्रसिध्द, कवि, लेखक पत्रकार थे। राष्ट्रगीत वंदेमातरम के रचयिता, जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिवीरों को एक आवाज दी और यह इनका प्रेरणास्त्रोत रही। बंकिम जी रविन्द्रनाथ जी के पूर्ववर्ती बंग्ला साहित्यकारों में प्रमुख माने जाते है। इसी वंदेमातरम गीत पर देश मे विरोध भी हुआ जो पहले 1908,1915,1922,1923,1937,1938 और वर्ष 2009 तक यह विवाद चलता ही रहा।

बंकिम चंद्र चटोपाध्याय की सभी रचनाओं ने समाज में कुछ-न कुछ बदलाव किया, लेकिन आनंदमठ उन सबमें बेहद खास साबित हुआ। आनंदमठ को राजनीतिक उपन्यास कहा गया। इस उपन्यास में उत्तर बंगाल में 1773 के संन्यासी विद्रोह का वर्णन किया गया है। इस पुस्तक में देशभक्ति की भावना है। बंकिमचंद्र चटर्जी की सर्वाधिक ख्यातिप्राप्त कृति संभवतः आनंगमठ ही है, जिसके माध्यम से वंदेमातरम की अमृत वाणी हमे प्राप्त हुई। लेकिन इसके अतिरिक्त भी कई ऐसे ग्रंथ प्रदाय किए जो भारत के साहित्य जगत में अमर और अक्षय रहेगें। बंकिमचंद्र चटर्जी की पहचान बांग्ला कवि, उपन्यासकार, लेखक और पत्रकार के रूप में है। उनकी रचनाओं ने उस समय के समाज में नई उर्जा फूंकने का काम किया। उनकी प्रथम प्रकाशित रचना राजमोहन्स वाइफ थी। इसकी रचना अंग्रेजी में की गई थी। बहुत कम लोग इस बात से परिचित होगें की वे पहले अंग्रेजी में ही लिखते थे जिसका प्रकाश कभी नहीं हो पाया, इसके लिखने के दौरान-इसी समय उनके मन में यह विचार भी आया कि उनके देश के लिए वास्तविक रूप से अपनी दुरवस्था को तब तक समझ पाना संभव नहीं होगा, जब तक उसे स्वयं उसकी भाषा में कुछ बताने की चेष्टा न की जाये, और तत्काल ही उन्होंने अपने उस अंग्रेजी उपन्यास को आधा-अधूरा छोड़कर खुद अपनी भाषा मे अपने साहित्य का सृजन प्रारंभ किया। उनकी पहली प्रकाशित बांग्ला कृति ‘दुर्गेशनंदिनी’ मार्च 1865 में छपी थी। यह एक रूमानी रचना है। उनके दूसरे उपन्यास ‘’कपालकुंडला’’ को उनकी सबसे अधिक रूमानी रचनाओं में से एक माना जाता है। उन्होंने 1872 में मासिक पत्रिका ‘’बंगदर्शन’’ का भी प्रकाशन किया। अपनी इस पत्रिका में उन्होंने “विषवृक्ष” उपन्यास का क्रमिक रूप से प्रकाशन किया। मृणालिनी,राजसिंह,कृष्णकांत का वसीयतनामा, चन्द्रशेखर, राधारानी, देवी चऔधरानी, मोचीराम ,रजनी और इंदिरा उपन्यास उनका अंतिम उपन्यास सीताराम (1886) है। इसमें मुस्लिम सत्ता के प्रति एक हिंदू शासक का विरोध दर्शाया गया है। बंकिमचंद्र चटर्जी की अनेक रचनाओं ने देश औऱ समाज में नई उर्चा का संचार किया लेकिन मोचीराम जैसी रचनाओं ने तो मानो समाज का दिशा ही बदल कर रख दी। उनकी कविताएं “ललिता ओ मानस” नामक संग्रह में प्रकाशित हुई। उन्होंने धर्म, सामाजिक और समसामायिक मुद्दों पर आधारित कई निबंध भी लिखे। सबसे खास बात है कि बंकिमचंद्र के उपन्यासों का भारत की लगभग सभी भाषाओं में अनुवाद किया गया। वे अपने समय के एकमात्र साहित्यकार औऱ कवि थे जिनकी रचनाओं का अनुवाद सभी भाषाओं में हुआ। बांग्ला में सिर्फ बंकिम और शरतचन्द्र चट्टोपाध्याय को यह गौरव हासिल है कि उनकी रचनाएं हिन्दी सहित सभी भारतीय भाषाओं में आज भी चाव से पढ़ी जाती है। लोकप्रियता के मामले में बंकिमचंन्द्र चटर्जी शरतचंद्र और रवीन्द्र नाथ ठाकुर से भी आगे माने जाते हैं। बंकिम बहुमुखी प्रतिभा वाले रचनाकार थे। उनके कथा साहित्य के अधिकतर पात्र शहरी मध्यम वर्ग के लोग हैं। इनके पात्र आधुनिक जीवन की त्रासदियों और प्राचीन काल की परंपराओं से जुड़ी दिक्कतों से साथ साथ जूझते हैं। लिहाजा मध्यम वर्ग का पाठक बंकिम चन्द्र चटोपाध्याय के उपन्यासों में अपनी छवि देखता है। अगर हम इनके साहित्यिक जीवन का आकलन करते है तो जो स्थान राजनीतिक परिदृष्य मो जो स्थान लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का है , साहित्य संसार में उस स्थान पर बंकिमचंद्र चटर्जी प्रतिष्ठित है। दोनों ने क्रमशः ‘’स्वराज्य हमारा जन्मसिध्द अधिकार है’’ का नारा और ‘’वंदेमातरम राष्ट्रगीत’’ ने भारतीय मानस के जनजन और उसकी धरती के कण-कण में इस संदेश का प्रभाव व्याप्त कर दिय़ा।

आज इतिहास के पन्नों को पलटने का सौभाग्य मिला तो यह मिलता है कि हमें बंकिम बाबू ने अपनी लेखनी के माध्यम से अपने देशवासियों को राष्ट्रीय नवजागरण के संदेश से आप्लावित करने का प्रयास किया। उनके पहले जिन उपन्यासों की रचना होती थी उनमें मात्र वर्णकेन्द्रित या पौराणिक कथा-कहानियों पर आधारित, और इससे हमारी लोकचेतना से उनका संबंध एकदम नही होता था। ऐतिहासिक कथानको के माध्यम से लोगों की अन्तर्चेतना को जागृत करने की परंपरा सन्1865 के मध्य में प्रकाशित बंकिम की दुर्गेशनंदिनी नामक उस उपन्यास से ही शुरूआत हुई जिसमे अकबरकालीन बंगाल का विस्तृत चित्रण था। पुराने कथानक को नवीनतम शिल्प सामान्य पाठको के लिए यह विधा एकदम अनजान और अनभिज्ञ था परंतु कठिन होते हुए भी इसमें उन्होंने सफलता हासिल कर ली। देशवासियों के पथप्रदर्शन के उदघोष का माध्यम बना। इस दृष्टि से वे मात्र एक साहित्यकार ही नहीं बल्कि भारत के राष्ट्रीय अभ्युत्थान के महानायक भी माने जाते है। अंत में बंकिम के साहित्य की महत्वपूर्ण बात आत्म अध्ययन की सफल अभिव्यक्ति रही जिसे वे सदा पाठको तक ले जाने में अग्रणी रहे। गुरूदेव रविन्द्रनाथ की तरह उन्हें आत्मा के सुख से कभी कोई लगाव नहीं रहा, आकाश की अपेक्षा जमीन अधिक अच्छी लगती थी। अगर हम कोरी कला की दृष्टि से आंकलन करें तो विफलता ही पाते है. परंतु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि नके साहित्य सृजन का काल या समय कलात्मक अभिव्यक्ति का तो नहीं था या हम यह भी कह सकते है की उसका आवश्यकता भी नहीं थी। यही मान्यता उन्होंने अपने साहित्य सृजन को प्रदान किया। भारत के साहित्य में उनका योगदान अमर है इसमें कहीं भी कोई संदेह नहीं।

इनकी सेवानिवृति 1891 में हुई और निधन 08/04/1894 में हो गई।

ऐसे महानायक को हमारा सादर नमन और विनम्र श्रध्दांजलि।

चिरंजीव(स्वतंत्र लेखन)

संकलन एवं लेखन

लिंगम चिरंजीव राव

म.न.11-1-21/1, कार्जी मार्ग

इच्छापुरम, श्रीकाकुलम (आन्ध्रप्रदेश)

पिन 532 312, मों.न. 8639945892

राशिफल: जानिए, कैसा रहेगा आपका आज का दिन ( 30 जुलाई 2025)

राशिफल: जानिए, कैसा रहेगा आपका आज का दिन ( 30 जुलाई 2025) मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े का मध्यप्रदेश दौरा: आस्था, संस्कृति और सेवा का संगम

मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े का मध्यप्रदेश दौरा: आस्था, संस्कृति और सेवा का संगम आधुनिक खेती व मेहनत में केतकी बाई को बनाया लखपति दीदी

आधुनिक खेती व मेहनत में केतकी बाई को बनाया लखपति दीदी बाघ सहित सभी वन्यजीवों के बेहतर संरक्षण और प्रबंधन का आदर्श केन्द्र बना मध्यप्रदेश : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

बाघ सहित सभी वन्यजीवों के बेहतर संरक्षण और प्रबंधन का आदर्श केन्द्र बना मध्यप्रदेश : मुख्यमंत्री डॉ. यादव