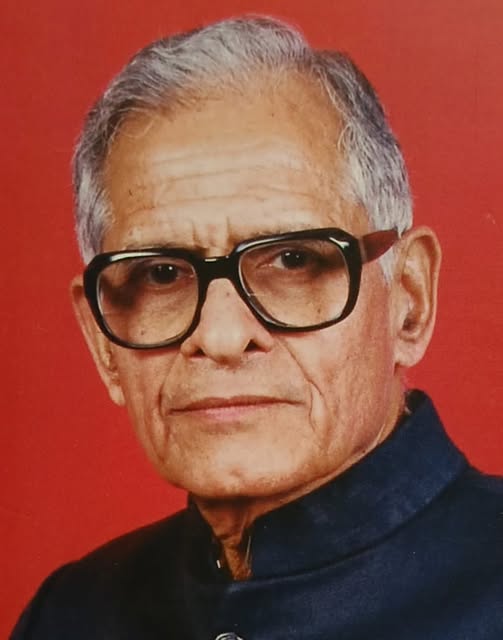

आचार्य विष्णुकांत शास्त्री एक संघर्षशील राजनेता, प्रखर आलोचक,अनुवादक हिन्दी साहित्यकार, शिक्षाविद और श्रीराम के अनन्य भक्त रहे

आचार्य विष्णुकांत शास्त्री

जन्म-02-05-1929

जयंती-02-05-2025

(एक संघर्षशील राजनेता, प्रखर आलोचक,अनुवादक हिन्दी साहित्यकार, शिक्षाविद और श्रीराम के अनन्य भक्त रहे। )

घर्म संस्कृति एवं अध्यात्म के गहन विश्लेषक, उपनिषद् एवं गीता के प्रवचनकार।

(साहित्य,संस्कृति और राजनीति के समन्वयकारी व्यक्तित्व के धनी थे।)

इनका जीवन राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित रहा 02/05/1929 को कोलकत्ता के एक सारस्वत ब्राहमण परिवार में पंडित गांगेय नरोत्तम शास्त्री एवं रूपेश्वरी देवी के घर जन्में , वे एक विद्वान,कवि,दार्शनिक, लेखक, आलोचक,वक्ता,संपादक,प्रशासक और राजनीतिज्ञ थे। 26जनवरी 1953 से 1988 में उनकी मृत्यु तक पत्नी इंदिरा देवी और एक पुत्री भारती शर्मा थी। कोलकाता से जिंदगी की शुरूआत उनकी शिक्षा कोलकाता विश्वविद्यलय से बी.ए., एल. एल. बी. और एम.ए. की पढ़ाई पूरी की और हिंदी के व्याख्यता बनने का फैसला किया। 41 वर्ष के बाद वे 1994 में कोलकाता विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के आचार्य के रूप में सेवानिवृत्त होकर एक अलग तरह के जीवन के लिए आगे कदम बढ़ाने लगे। आचार्य जी कॊ छत्रपति शाहू जी महाराज कानपुर और बनारस हिंदू विश्वविद्यालयों व्दारा डी.लिट की मानद उपाधि से समान्नित भी किया गया था। एक भारतीय राजनीतिज्ञ, प्रखर राष्ट्रप्रेम और समाज के प्रति अपने कर्तव्य निर्वाह के प्रति सजग आचार्य 1944 राष्ट्रीय स्वयंसेवक संध के कार्यकर्ता बने इसमें रहने के कारण और सक्रिय राजनीति में प्रवेश करने के साथ 1977 नें जोरासांको विधानसभा क्षेत्र से पश्चिम बंगाल और विधानसभा के सदस्य बने। 1980 में भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक बने और 1992 मे राज्यसभा के सदस्य बने। 1988 से 1993 तक वे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रहे। 1992 से 1998 तक वे राजसभा के सांसद भी निर्वाचित हुए। आचार्य जी जिन्होंने अपने जीवनकाल मे हिमाचल प्रदेश 2/12/1999 से 23/11/2000 राज्यपाल के पद पर कार्यरत थे और 24/11/2000 से बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में 2004 तक कार्यरत थे इस दौरान आचार् जी अत्यधिक लोकप्रिय भी रहे। इसी के साथ वे कुछ दिनों पंजाब के राज्यपाल व चंडीगढ़ के प्रशासक का अतिरिक्त कार्यभार भी संभाला। उसके पश्चात उनकी मृत्यु के एक वर्ष से भी कम समय तक इनका कार्यकाल रहा। वे एक शिक्षाविद्, विद्वान, कवि, दार्शनिक, लेखक, आलोचक, वक्ता, संपादक और प्रशासक भी थे। धर्म संस्कृति एवं अध्यात्म के गहन विश्लेषक, उपनिषद एवंगीता के प्रवचनकार। भगवान श्रीराम के प्रति उनकी अपार भक्ति आचार्य के जीवन को संस्कारों से परिपूरित करता है इनके कथनानुसार “ मैं आस्तिक विद्वान परिवार मे पैदा हुआ था। भजन पूजन,कथाश्रवण,दान-पुण्य, तीर्थाटन आदि हमारे परिवार का सहज अंग था। विद्वान पंडितों, संतों, सन्यासियों के प्रवचन मैं बचपन से ही सुनता आ रहा हूं। “ मैंने रामकृष्ण, विवेकानंद साहित्य का पारायण अपनी युवावस्था में ही कर लिय़ा था। भगवत गीता और रामचरित मानस का पाठ मेरी दिनचर्या का हिस्सा रहे और मेरे पूज्य ग्रंथ भी रहे। मैं जो कुछ भी अच्छा कर पाया रामचंद्र की कृपा और असफलता रामजी की इच्छा मानता हूं। इस विषय मे उनके अनुसार “तुम काम देते हो स्वामी और तुम्हीं उसे पूरा भी करते हो, असफलता के कठिन क्षणों में, अश्रु पोंछ पीड़ा हरते हो। कभी-कभी अचरज होता है, इतना गुणी होने पर भी, कैसे, क्योंकर तुम मुझपर, यों कृपा मेध जैसे झरते हो। “ आत्मविश्वास से भरे अपार भक्ति व विनम्रता की मुर्ती थे विषणुकांत शास्त्री जी।

एक बार उनसे किसी बंगाली प्रोफेसर महोदय ने प्रश्न किया कि, आप कहा के रहने वाले हो ?’ इस प्रश्न के जवाब में आचार्य जी के कथन पर विशेष गौर करना होगा जो उन्होंने कहा “ मेरा मन बंगाली है, बंगाल में जन्मा, पला ,बढ़ा, बांग्ला-साहित्य पढ़ा। बंगाल की भावुकता पायी। अतः मन से बंगाली हूं। मेरे पिता, पितामाह, प्रपितामाह काशी में संस्कृत का अध्ययन-अध्यापन करते रहे। पारिवारिक संस्कार और आचार-विचार का विवेक भी काशी से ही प्राप्त हुआ है। अतः कह सकता हूं कि बुध्दिततत्व काशी का है। पूर्वज जम्मू से आए थे। चित्त और चित्तेश्वरी दोंनों जम्मू की देन है। आन-बान, स्वाभिमान और दृढ़ता का ड़ोगरा स्वभाव विरासत में मिला है। अहंकार सारे भारतवर्ष का है। अब आप बताइये कि मैं कहां का हूं। इनके जीवन के अनेको प्रसंगों मे एक बहुत ही महत्वपूर्ण व सराहनीय कार्य रहा जिसमें उनके 1964-65 में एन सी सी से जुड़कर तीन कंपनियों के कमाण्डर नियुक्त हुए। इसी तरह उनके व्दारा 1971 में जब पूर्वी पाकिस्तान(बांग्लादेश) की स्वाधिनता के आंदोलन के संधर्ष के दौरान कोलकता विश्वविद्यालय व्दारा गठित बांग्लादेश सहायक समिति से जुडकर उसके कार्यसमिति के सदस्य के रूप मे सक्रिय भी रहे। इनके रिपोर्ताज बांग्लादेश की परिस्थियों पर जो कुछ भी लिखा वह साप्ताहिक पत्रिका धर्मयुग के संपादक डॉ.धर्मवीर भारती ने उनको इस पत्रिका मे स्थान देकर इसके महत्व को बताया। इतना ही नहीं धर्मवीर भारती जी के साथ वे मोर्चे पर भी गये इनकी कलम से “ कैसे अदभुत थे वो दिन! उत्तेजना, विक्षोभ और उत्साह का जैसा अनुभव उन दिनों हुआ, वैसा कभी नहीं हुआ था। कहां विश्विद्यालय का शांतिपूर्ण वातावरण में प्रध्यापक जीवन और कहां युध्द के मोर्चो पर अर्ध्द सैनिक वेश में गोलों के बीच मुक्ति योध्दा का सहचर्य। शरणार्थियों की दुर्दशा देखकर कलेजा मुंह को आता था, तो बांग्लादेश के नौजवान कार्यकर्ताओं की निष्टा और लगन आश्वस्त करती थी कि स्थिति पलटकर रहेगी ।” इनके व्दारा “ संकल्प संत्राल संकल्प ” उनकी बांग्ला से हिदी में भाषान्तरित कविता-पुस्तक है। बहुप्रशंसित इस पुस्तक का मूल विषय के बारे मे सोचते है तो दिखाई देता है बांग्लादेश की क्रांति मात्र ऐतिहासिक नहीं बल्कि आत्मिक और सांस्कृतिक विलक्षण घटना रही। ऐसा विद्रोह जिसमें भाषा और संस्कृति ने धर्म के नाम पर थोपी गई सत्ता और राजनीतिक-आर्थिक दमन की लंबी कडी है। वर्ष 1952 से 1970 तक चला यह एक आंतरिक संधर्ष प्रवाह था जो 21/02/1952 के छात्र व्दारा बांग्ला भाषा के सम्मान के लिए अपने प्राणों की असाधारण आहुति से पैदा हुआ एक आंदोलन था और यह बलिदान एक पीढी के लिए एक संकल्प बना। जो आगे पाकिस्तानी सैनिको व्दारा क्रूरता से कुचलने के प्रयास के विरोध में , हथियार उठाए जनमानस की चेतना जो एक साकार रूप बनकर सामने आय़ा। इस समय भाषा प्रतिरोध की जिह्वा बन सामने उभरी। बांग्लादेश की जनता व्दारा अपने भीतर एक अविरल विश्वास संजोए मुक्ति संग्राम के पथ पर चल पडा। इस संकल्पबध्द विद्रोह ने न सिर्फ व्यवस्था बदली वरन् इतिहास रच दिया। यह सब विष्णुकांत शास्त्री जी की कलम ने कलमबध्द किया। इस तरह इनके अनुवाद के प्रति उनकी कलम ने स्वभाविकता के साथ मूल की आत्मा को बचाते हुए नई भाषा का रूप रचा । उनकी अनुवाद-चेतना केवल भाषायी नहीं, काव्यात्मक से जुडी है, वे कविता में घ्वनि, छाया, अनुप्रास और बिंबों के महत्व का भी विशेष घ्यान रखते है, केवल आशय-संप्रेषण नहीं, कविता के समग्र काव्य का अनुवाद बांग्ला से हिंदी मे केवल भाषांतर नहीं बल्कि भावांतर है। यह अनुवाद परंपरा की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अनुवाद को कला बनाया । इनके अनुदित संग्रह अनमोल धरोहर है, जो दो साहित्य परंपराओं का सौंदर्यपूर्ण संलयन है।

आचार्य विश्णुकांत शास्त्री जी ने हिंदी साहित्य जगत को अनेको किताबें दी है। जिसमें शामिल है कवि निराला की काव्य वेदना तथा अन्य निबंघ, कुछ चंदन की कुछ कपूर की (1972-73 में उत्तरप्रदेश सरकार व्दारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल पुरस्कार), चिंतन मुद्रा, अनुचिंतन(साहित्यिक आलोचना), तुलसी के हिये हेरी(तुलसीदास पर निबंध), बांग्ला देश के संदर्भ मे (रिपोर्तोज-1974-75 में सरकार का राज्य साहित्यिक पुरस्कार), स्मरण को पाथेय बनाहे दो(1978-79 के लिए उत्तरप्रदेश के हिंदी संस्थान व्दारा विशेष पुरस्कार) , सुधियां हमें चंदन के वन की(यात्रा वृतांत एवं संस्मरण) , भक्ति और शरणागति, ज्ञान और कर्म(विचार-दर्शन), अनंत पथ के पथिक-धर्मवीर भारती, जीवन पथ पर चलते-चलते(कविता)। इनके तुलसीदास के साहित्य पर उनके काम के लिए रामायण महोत्सव प्रतिष्ठान, चित्रकूट ,उत्तरप्रदेश व्दारा विशेष पुरस्कार1979 , साहित्य बूषम सम्मान, डॉ.राम मनोहर लोहिया सम्मान, राजऋषि टंडन हिंदी सेवी सम्मान, राम कृष्ण मिशन इंस्टीट्यूट आप कल्चर व्याख्याता के रूप में “ राम चरित मानस मे ज्ञान और कर्म ”पर विशेष व्याख्यान(1979)। कई बांग्ला और अंग्रेजी कविताओं का हिदी में अनुवाद ,अन्य भाषाओं की कृतियों का हिंदी मे अनुवाद भी शामिल है –उपमा कालिदासस्य (बांग्ला से हिंदी ) और महात्मा गांधी का समाज दर्शन(अंग्रेजी से हिंदी।)। इनके साहित्य के विषय में कहना होगा कि, समस्त साहित्य उस सौम्यता और आलोक से भरा हुआ है जो केवल एक गहरे संयम, दीर्ध अनुशीलन और आत्मिक तपस्या के बाद प्राप्त होता है। उनके यहाँ किसी वाद की कट्टरता नहीं है- है तो केवल एक संकोचशील किंतु निश्चल भाषा जो पाठक को अपनी लहरों में धीरे-धीरे डुबोती है, विचार की यात्रा से पहले अनुभव की यात्रा की ओर ले जाती है। साहित्य के विभिन्न आयामों से इनका परिचय बहुत ही विशाल व संयमित है। विष्णुकांत शास्त्री जी आलोचना के विषय मे आलोचना संभव है जो शास्त्रीय हो, किंतु बोझिल न हो, जो भावनात्मक हो किंतु विचारहीन न हो, जो भारतीय हो और आधुनिक भी हो। भाषा की गरिमा निबंधों को विशिष्ट बनाती है। निबंधकार के रूप में उनकी दृष्टि आत्म-विश्लेषण और व्यापक सांस्कृतिक समझ को दृष्टिगोचर करती है । विष्णुकांत शास्त्री जी का समग्र लेखन इस बात की हमेशा याद दिलाता है की भारतीय साहित्य परंपरा केवल विचारों की नहीं, भावनाओं की ,वाक-कौशल की नहीं, आत्मिक विनम्रता और संयम की भी परंपरा है। यही उनके जीवन और साहित्य का मूलमंत्र भी रहा। इनके साहित्य- जहाँ शब्द केवल माध्यम नहीं, मार्ग बन जाते है- जहाँ आलोचना केवल विवेचन नहीं, साधना हो जाती है। यही उनकी विशिष्टता रही जिसके कारण उनका साहित्य आज भी प्रासंगिक है। आलोचना में जीतना व्यापक उतनी गहराई भी रहती है। पाश्चात्य साहित्य, भारतीय परंपरा, समकालीन समाज और सांस्कृतिक विषयों को एक तरह से समझते है। परंपरा औरर आधुनिकता के बीच एक सेतु का निर्माण करते है। यह उनका विशेष स्वभाव है। आचार्य विष्णुकांत शास्त्री जी ने अपने जीवन के मूल संस्कारों और शास्त्रीय ग्रंथों के अध्ययन के व्दारा हिंदी समीक्षा को स्वतंत्र व्यक्तित्व प्रदान किया। उनकी समीक्षा सिध्दान्तों के प्रेरणा स्त्रोत भारतीय संस्कृत साहित्य से गृहित है। उन्होंने समीक्षा-सिध्दांतों के निर्माण मे वेद,उपनिशद पुराणों से क्रमशः जीवनोत्साह, तत्वचिंतन एवं सगुणभक्ति, तुलसी, कबीर आदि से राष्ट्रीय, सास्कृतिक आदर्श के साथ-साथ सौंदर्य-दृष्टि, कला निष्ठा व प्रकृति के प्रति प्रगाढ़ प्रेम की भावना ग्रहण की। तुलसी की रामचरित मानस व विनय पत्रिका का आदर्श ग्रहण किया। भरत, मम्मट, विश्वनाथ आदि साहित्यिक रस दृष्टि और पूर्ववर्ती हिंदी साहित्याचार्यो से साहित्यिक व्याख्यान-क्षमता एवं रामचंद्र शुक्ल, शांतिप्रिय व्दिवेदी आदि विव्दानों की रचनाओं से सैध्दांतिक समीक्षा तत्वों को ग्रहण करके अपनी चिंतन प्रणाली में यथावश्यक समावेश करते हुए अपने सशक्त, मौलिक और साहित्यिक व्यक्तित्व का निर्माण किया। इनके व्दारा समीक्षा के सभी अंगों का समान रूप से विन्यास करते हुए इस विचारधारा के मूल में, उदात्तता, मर्यादा, गम्भीरता एवं आदर्शवादिता से समन्वित संस्कारों का बल निहित है। भारतीय संस्कृति के प्रति मोह ने उनकी विचारधारा को सुदृढ आधार प्रदान किया है। आचार्य विष्णुकांत शास्त्री जी (राज्यपाल उत्तरप्रदेश के कार्यकाल में)उनका एक लेख ‘गीता में योग’ मुझे अत्यंत ही प्रभावित किया “दुःख संयोग के वियोग का नाम योग है ” उसके कुछ अंश इस लेख के माध्यम से आप सभी के अवलोकनार्थ

य़ंलब्ध्वा चापारं लाभं मन्यते नाधिकं ततः ।

यस्मिन्सिततो न दुःखेन गुरूणापि विचाल्यते ।।

जिस स्थिति में रह कर बड़े से बड़े दुख से योगी विचलित नहीं होता, उस स्थिति को ही..दुःख के संयोग के सर्वथा वियोग की स्थिति को ही योग कहा जाता है, ऐसा जान । इस योग में अपने तित्त को बिना ऊबे हुए दृढ़तापूर्वक, निश्चयपूर्वक लगा देना चाहिए ।

तं विद्याददुः खसंयोगवियोगं योगसंगितज्ञम्

दुःख संयोग के वियोग का नाम योग है । अपनी ऐसी स्थिति इस योग की सिध्दि के व्दारा होनी चाहिए कि दुःख हमको स्पर्श नहीं कर पाए, भले ही दुःखो के हजारों हेतु हमें घेरे हो। वह जो प्राण की शक्ति है- कृष्ण की, राम की, वह हममें-आपमें आनी चाहिए । गीता हमको आपको यह सिखाती है। दुःख के हेतु आगे,पीछे,ऊपर, नीचे,सर्वत्र है लेकिन वे दुःख के हेतु आपको स्पर्श नहीं कर पाए। कुछ समय के लिए दुःखाकार वृत्ति भले हो जाए, किंतु दुःख को आप स्वीकृति न दें, कभी किसी भी स्थिति में यह भाव आपके मन में न आए कि मैं दुःखी हूं। सुख दुःख से परे रहकर अपने मे साक्षात् ब्रह्म का अनुभव कर देने वाला, ब्रह्म का साक्षात्कार करा देने वाला मार्ग ही गीता का योग है। इस गीता के योग व्दारा अगर हम परिचालित होंगे तो हम कहां स्थित हो जाएंगे ? ब्रह्म में स्थित हो जाएगें । इसके और कई प्रसंग व उदाहरण जो भगवान श्रीकृष्ण व राम जी से जुडे भी है। इनके विषय में यहाँ यह कहना उचित होगा की उनका साहित्य उस परंपरा मे आता है जिसमें वे लेखक आते है। लेखन एक साधना और भाषा का प्रयोग एक तप है। भाषा की प्राचीनता का बासीपन नहीं वरन एक परिपक्व और ऊर्जा से भरी हुई भाषा है। भाषा की संयमित गंभीरता हमेशा रहती है। जहाँ भाषा भाव से जुडी है, और भाव संस्कृति से। लेखन उत्तरदायित्व है न की आत्मप्रकाशन का विषय़। इनका संपूर्ण जीवन शिक्षा, अध्यात्म, समाजिकता, भक्ति और राष्ट्रप्रेम से भरा रहा। वे एक कुशल वक्ता ,कुशल राजनीतिज्ञ । छात्रों के प्रति अगाध प्रेम , साहित्य साधना मे कभी राजनीति का असर नहीं हुआ। राष्ट्र ऐसे ही अनेक प्रतिभाओं के धनी व्यक्तित्व की तलाश कर रही है। ऐसे महान व्यक्तित्व के विद्वान ने अपनी 75 साल की उम्र में भी विष्णुकांत शास्त्री जी कार्य के प्रति समर्पित रहते हुए गीता पर प्रवचन देने के इरादे से पटना जाने के लिए दानापुर एक्सप्रेस से यात्रा के दौरान उन्हें घातक दिल का दौरा पडने के कारण उनका निधन हो गया। समृध्द साहित्य सृजन के लिए हमारा कोटिशः नमन और विनम्र श्रध्दाजंलि।

चिरंजीव

संकलन व लेखन

लिंगम चिरंजीव राव

म.न.11-1-21/1, कार्जी मार्ग

इच्छापुरम ,श्रीकाकुलम (आन्ध्रप्रदेश)

पिनः532 312 मो.न.8639945892

मॉनसून सत्र आज से: संसद में गरमा सकते हैं सियासी तापमान

मॉनसून सत्र आज से: संसद में गरमा सकते हैं सियासी तापमान